기억의 책갈피

미루나무에 대한 기억

맑은날T

2008. 7. 17. 09:02

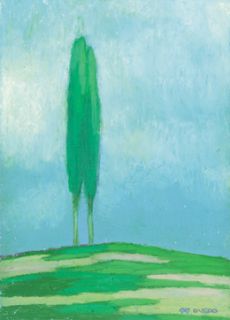

미루나무에 대한 명상

임태주

나는 본다, 이스트처럼 슬픔이 부푸는

한 그루 미루나무의 둥그런 팽창을

잎잎마다 오후의 빛을 끌어 모았다가

차가운 발등 쪽으로 아주 조금씩 흘려보내는

깊은 물관부를 따라 바닥에 내리면

수박향 나는 치어를 기르는 시내가 흐르고

켜켜이 시간을 쌓고 있는 모래들

문득 상류가 그리워지는 때가 있는 듯

조그맣게 몸을 뒤틀어 부유하기도 한다

늘 제 스스로 만든 바람이

잎을 흔들고 피가 마르고

희망이 마른다

저렇듯 잎의 상처가 세월보다 가벼워지면

어둠 속에서 미루나무 한 그루 부풀어오른다

날아오른다, 날아

오를까

기실 날개란 얼마나 비루한 것인가

저 흙을 움켜쥔 단단한 현세(現世)의 뿌리들

그러니 미루나무의 영혼이여

너무 높이 날지 말거라, 生이

희박하므로

<이외수님의 그림입니다.>

*********************************************************************************************

좁디 좁은 시골동네에서 태어나고 자란 제가 미루나무를 처음 본 것은 언제일까요?

국민학교 입학하기 한 해 전 여름이라 기억되네요.

부산에 있는 외갓집에 가는 길이었습니다.

외할머니나 외할아버지가 일찍 돌아가셨기에 외삼촌댁이라는 것이 맞을 것입니다.

살던 동네는 버스가 다니지 않아서 어머니 손을 잡고 면소재지가 있는 동창까지 십리길을 걸어가서

두시간에 한번씩 있는 버스를 타고 청도역과 밀양역사이에 있는 간이완행열차역에서 열차를 갈아타고 가는 여정이었지요.

태어나서 처음으로 외지를 가는 길이었습니다.

외삼촌에게 드릴 요량으로 살아 있는 닭 한마리를 보자기에 싸서 제 손에 들리고, 어머니는 양손 가득 보자기를 들었겠지요.

집을 떠나기는 촌닭이나 저나 매한가지였지요.

보자기 안에서 대가리만 내민 닭과 그 보자기를 손에 든 저는 쉴새없이 두리번거리며 걸었을터이지요.

동창에서 얼마 간 기다린 후 버스를 탔습니다.

역시 처음 타보는 '탈 것'이었지요.

향긋한 엔진매연을 뿜으며 달려온 버스를 타고 열차역까지 가는 길은 역시 30분 남짓되는 신작로였습니다.

자갈을 깔아놓은 흙길을 덜컹이며 버스는 달리고, 저는 눈이 휘둥그레져서 넓은 들이랑 엄청난 규모의 동네(그래봤자 수 십호가 있는 동네였지만)를 호기심 어린 눈으로 보고 있었는데, 그때 제 눈에 강하게 들어온 것이 바로 신작로를 따라 가지런히 심어진 미루나무였습니다.

그 나무를 처음 보는 순간 저는 그것이 미루나무라고 알아 보았습니다.

"미루나무 꼭대기에 조각구름이....."라는 동요는 알고 있었는데,

그날 처음으로 나무 꼭대기에 구름을 걸칠 정도로 훤출한 나무를 보았고, 그 모양도 구름을 걸치기에 적당했었기에 알아 보았을 것입니다.

진초록 잎을 달고 비포장도로를 따라 일정한 간격으로 심어진 미루나무는 시각적으로 '끝없는 전진'으로 기억되었고, 그 뒤로 학교에 가서는 미술시간에 '소실점'이란 것을 배울 때에도 미루나무가 심어진 신작로가 모델이 되곤 했지요.

신작로를 따라 심어져 있어 늘 먼지를 뒤집어쓴 초라한 모습이었지만, 미루나무는 제게 있어 처음 경험하는 외지에의 충격과 경이로 기억되어 있습니다.

이제는 미루나무 가로수는 흔하지 않게 되었습니다.

봄이면 꽃가루가 날리고, 나무에 벌레가 잦고, 겨울이면 앙상한 가지가 미관상 별로 좋지도 않기 때문일까요?

많은 그늘을 만들지도 못하고 가을이면 고운 단풍을 떨구지 못해서 일까요?

그렇지만 아직은 이 나라 사람 중 많은 분들에게 미루나무가 심어진 신작로 길은 노스텔지어의 하나로 기억 속에 살아 있을 겁니다.

2008. 7. 17

맑은날

버드나뭇과의 낙엽 활엽 교목입니다.

줄기는 높이 30미터 정도로 곧게 자라며, 잎은 광택이 납니다.

강변, 촌락 부근에 풍치목으로 많이 심으며 목재는 젓가락, 성냥개비 따위의 재료로 쓰입니다.

북아메리카가 원산지라서 미류나무(美柳)라고도 부르는데, 맞춤법에 맞지 않습니다.